PhotoShop 图层的混合模式是怎么回事

前言

在修图软件中,调整混合模式就可以将两张照片用不同的风格混合在一起

上图就是将下面这两个图片用不同的混合模式叠加的效果,那么你有没有想过这是什么原理呢?本文就以几个经典的混合模式为例简单研究一下。

图像显示原理

其实各种图层混合模式的灵感就是来源于胶片相机时代。那个时代的摄影师没有先进的计算机来修图,只能拍好胶片后(当然也有其他的感光材料做底片),在暗房通过各种骚操作来给自己的照片添加「特效」,其中很多方法在数字时代就演变成了修图软件中的混合模式。

在修图软件中,图层就是一张张胶片叠在一起,而混合模式就是胶片与胶片之间的药水,不同的药水会让胶片之间产生不同的混合效果。当然要彻底理解修图软件的混合模式就必须得了解

RGB 色彩模型,因为这是混合模式的根基。

YES!!! RGB!!

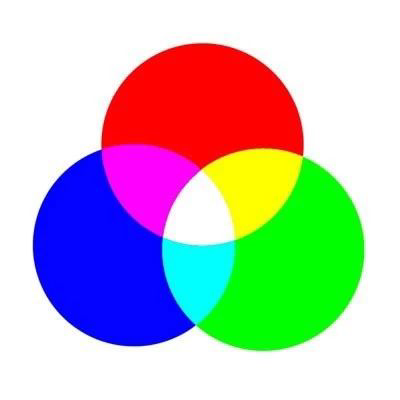

有谁能不喜欢 RGB 呢。课本上都讲过,光的三原色是红绿蓝,将这三种颜色按照不同的强度和不同的比例混合之后,就可以得到其他的颜色。

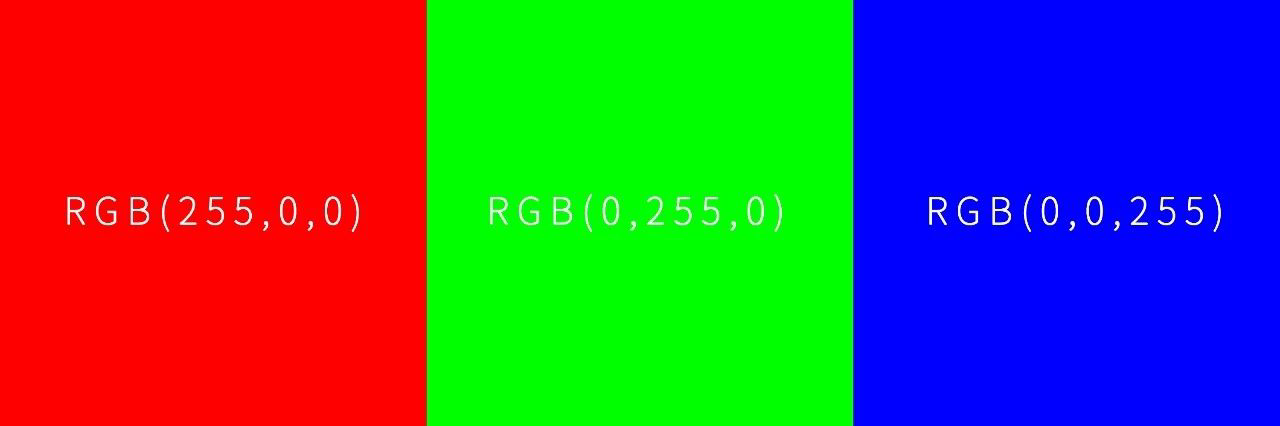

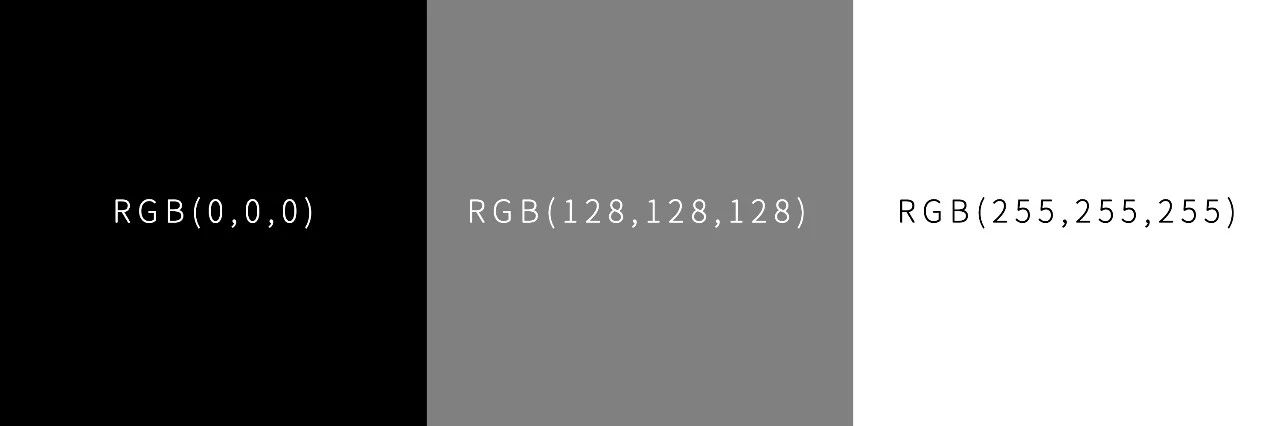

计算机也是这样。在计算机中,红绿蓝的比例可以由一组在 [0 - 255]

之间的数据表示,数字越大对应颜色光强越大。就像下图这样,比如我们想显示纯红色,那就让红色的发光强度最大,绿色和蓝色不发光,因此红色就表示为 RGB(255, 0, 0)

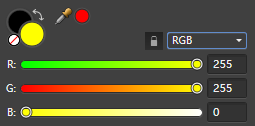

如果想显示黄色呢?根据上面的三原色图,只需要让蓝色不发光,红色和绿色发光强度最大,就得到了黄色,

如果让三种颜色第比例相同,那就变成了黑白灰。神奇吧,黑白灰的三原色比例相同,只是发光强度不同。从这个角度看,黑白灰其实是一种颜色,只是亮度不同。所以就不难理解如果想看到真正的「白色」,就必须拼命提高亮度,这也是我们希望显示器亮度更高的原因之一。

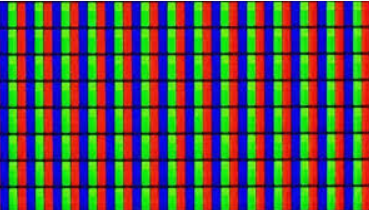

当我们把上面的那些颜色块做的非常小,就变成了显示器中像素点。每个都是由红绿蓝三原色组成的,使用程序控制每个像素点的三原色比例,就显示出了不同的图案。下图就是显示器放大的样子。

修图就是计算

到这,你一定能理解,修图软件中的所有操作就是对每个像素点的 RGB 值做计算,比如想要提高一张照片的曝光,那就同时提高每个像素的

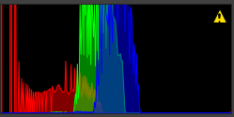

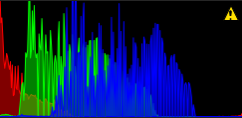

RGB 值,这样照片就会变得明亮。如果想提高对比度,那就让较亮的地方的 RGB 更大,较暗的地方 RGB 更小,如下图:

对比度低的照片各像素点的 RGB 值都比较居中,提高对比度后,RGB 值较低(暗)和 RGB 值较高(亮)的像素点变多了。

混合模式也是这个原理,既然是混合,那就得有两个或两个以上的对象。在修图软件中,这样的对象就以图层为载体,我们将两个图层叠放到一起的时候,就会有一个上下对应的关系。上层的一个像素点会对应到下层的一个像素点,混合模式就是对这一组组像素点进行计算。

那么常见的混合模式是怎么计算像素点的呢?

计算方法

为了计算两张照片的混合,首先要将个像素点 [0 - 255] 的值映射到 [0.00 - 1.00] 的小数区间,比如:

- 0 = 0.00;

- 128 = 0.50;

- 256 = 1.00

也就是每个像素点的三原色值变成了三个小数,这么处理了之后,就比较好计算,那先来两个简单的练练手

「变亮」和「变暗」

这俩操作的公式很简单,分别对比两个像素点的 RGB,变亮就是取大值,变暗就是取小值。

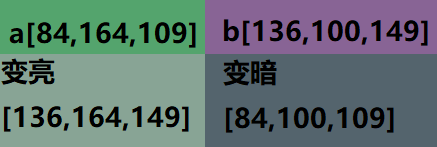

比如有两个像素点:a [84, 164, 109],b [136, 100, 149]

- 变亮:

c [136, 164, 149] - 变暗:

c [84, 100, 109]

正片叠底 Multiply

什么是正片呢?

: 正片(英语:Positive Film)为底片的分类标准之一,胶片功能类似相纸,利用负片冲印得到正像显影,但不像负片和反转片是摄影胶片;

由于以反转冲洗法(Reversal Process)的反转片(Reversal film)亦采正像显影方式,

“正片”遂成与负片相对的感光材料总称,可供影片拷贝、幻灯机及灯箱观赏等用途上,也可印制照片、印刷制版。

可见,正片上的色彩就是图像真实的色彩

那正片叠底就是把两个正片叠上,由于正片亮的地方是透明的,暗的地方是不透明的,叠上之后透明的地方就会显示出另一张正片的图案。

典型示例如下图,上层图层是一个白色背景的水印,下层图层是一个风筝图片,它俩应用正片叠底之后水印的白色背景消失了。

正片叠底的英文是 Mutiply,跟它的名字一样,用公式表示就是:$c=a \times b$

如果刚才那个扣水印的原理你没有看明白,那就用公式解释一下:白色的值是 1,如果 a 是白色,那么混合之后的结果就是

$1 \times b=b$,因此水印白色背景被扣掉了。

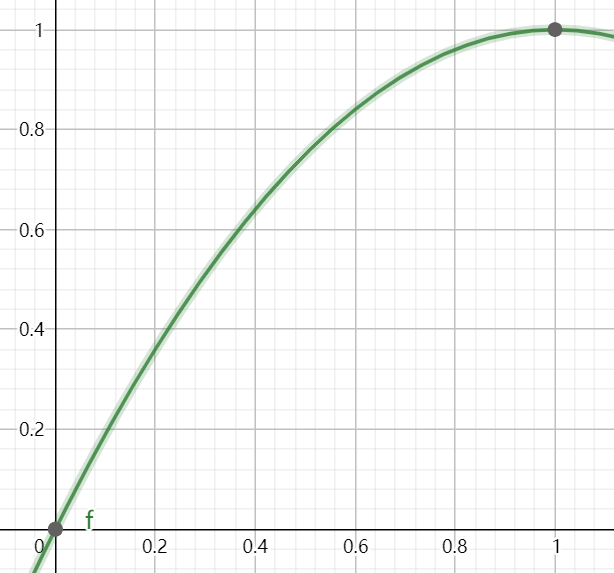

如果自己跟自己做正片叠底呢?

那公式就是 $c = a ^ 2$

图像如下,可见整体变暗了一些,亮度低的地方透明度低,变暗的幅度就比较大。

理论上,如果你能在曲线工具中调出一个标准的二次曲线,那它俩效果就是一样的!

滤色 Screen

正片叠底是堆叠正片,滤色就是堆叠负片,负片就是正片颜色取反。较暗的场景在负片中变得较亮,较亮就意味着透明,叠上之后透明的地方就会显示出另一张负片的图案。

因此如果我们把水印的背景换成黑色,文字换成白色,它俩做滤色,就会得到白色的水印

公式是这样:$C = 1-\left(1-a\right)\times\left(1-b\right)$

也很好理解:$(1 - a)$ 和 $(1 - b)$ 代表 a 和 b 的负片,它俩做堆叠(乘法),最后再冲洗成正片 $(1 - x)$

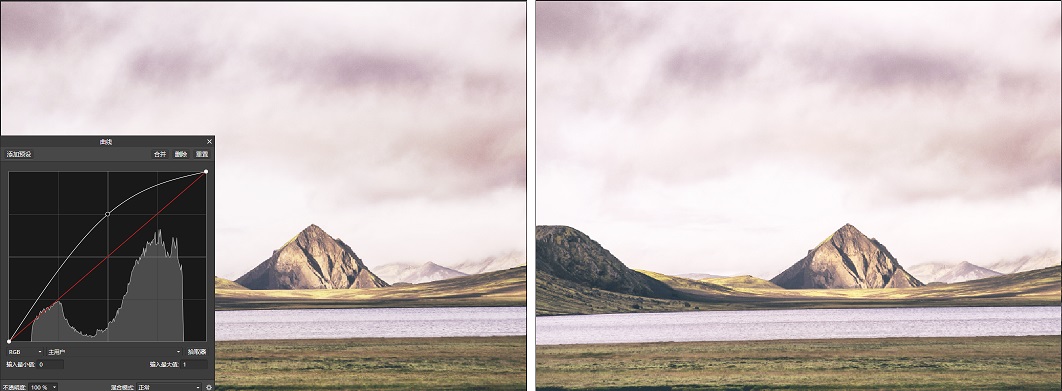

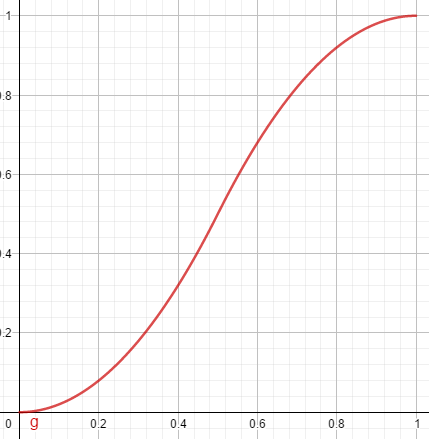

自己叠底自己效果如下曲线

$$

\begin{equation}

c=1-\left(1-a\right)^2

\end{equation}

$$

可见整体偏亮了,同样可以用曲线工具模拟出来:

叠加 Overlay

叠加模式是「正片叠底」和「滤色」的混合模式,是个分段函数。它的公式如下:

$$

\begin{equation}

f(a, b) =

\begin{cases}

2ab, & \text{if } a < 0.5 \

1 - 2(1-a)(1-b), & \text{otherwise}

\end{cases}

\end{equation}

$$

其中,a 是底下的图层,b 是上面的图层,就是说

- 当下面像素比较暗的时候,效果相当于两倍正片叠底,导致整体变暗

- 当下面像素比较亮的时候,效果相当于两倍滤色,导致整体变亮

注意观察公式:当其中一个像素某个值是 0.5 的时候(a = 0.5 或 b = 0.5),另一个像素对应值相当于没变。如果我们拿一个红绿蓝的亮度都是

0.5 的图片,也就是RGB(128,128,128) 和另一个图片做叠加,这个颜色就消失了,再扣个水印试试。

把水印放在下层,在上层应用「叠加」效果,RGB(128,128,128) 就被扣掉了,我来解释一下:

白色水印部分比较亮,应用的是两倍滤色,前面说滤色会保留白色,因此白色被保留了下来

黑色水印部分比较暗,应用的是两倍正片叠底,前面说正片叠底会保留黑色,因此黑色被保留了下来

RGB(128,128,128) 这个颜色叫做中性灰。也就是叠加模式可以扣掉中性灰,这里引申一点,常见的「中性灰修图法」原理就是上面列出的这几点,有兴趣可以去查一下。

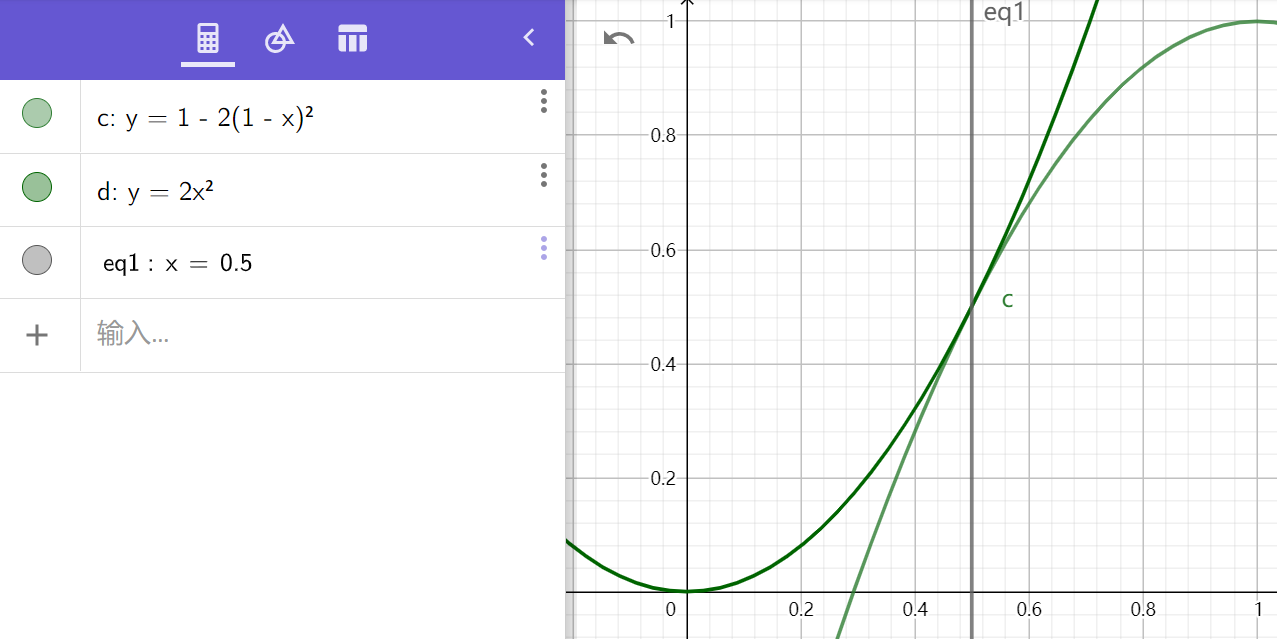

那叠加公式这个「两倍」是干嘛的,你说「叠加」是结合了「正片叠底」和「滤色」,那为什么不直接结合,非要弄个两倍呢?

看一下图像就知道了,由于三维图不好展示,这里还是压缩成二维,也就是自己叠加自己,如果不加两倍直接结合的话会怎么样呢?

两条曲线在 x = 0.5 处根本就是不连续的嘛,这怎么能行呢,所以加上两倍是为了让它俩的图像连续,就下面这样

去掉多余的线条,就是下面这个,是一个增加对比度的曲线:

注意上面这个曲线是自己叠加自己的情况,看起来还是可以用曲线工具模拟出来

总结

图层的混合模式分为几种,就像曲线一样,有的应用了之后会让整体变亮,有的会让整体变暗,有的会增加对比度。

- 「正片叠底」就是一种变暗的模式,混合后最暗的黑色会被保留下来,最亮的白色会被丢弃。

- 「滤色」是一种变亮的模式,混合之后最亮的白色会被保留下来,最暗的黑色会被丢弃。

- 「叠加」是一种增加对比度的模式,它是「正片叠底」和「滤色」的结合体,会扣去中性灰。

混合模式还有很多,但只是函数的曲线略有差别,但是他们的函数复杂,因此就不展开了。如果你有兴趣可以去维基百科上看看